皆さま、GEIT(Governance of Enterprise Information Technology)のエバンジェリストこと、ITコーディネータの元村憲一です。

「おっ! 何か役立つまたは、面白そうな事が書いてありそうだ」と思われたら、是非読者登録してください。

ブログの第243回目は、このブログの本題になっている GEITについての続きです。

これまでほとんどは、ISACAの話題を中心にお伝えして来ましたが、第210回目からは、ISACAを離れて、日本のGEIT人材であるITコーディネータについて、お伝えしています。

【IT経営とは?】

ITコーディネータ制度は、経済産業省が、日本の競争力を回復する高度人材として、未来を見据えた構想の中で制度化した割には、10年以上経った現在でも、非常に認知度が低い状態が続いています。

前回に続き「IT経営」と言う言葉につて、お伝えして行きます。

経済産業省のIT経営ポータル(以下を参照)

URL:

https://www.it-keiei.go.jp/index.html

IT経営とは何か?

経済産業省が行っているIT経営の定義は、以下の様に書かれています。

IT投資本来の効果を享受するためには、目的なく、単に現業をIT化するだけでは、不十分であり、自社のビジネスモデルを再確認したうえで、経営の視点を得ながら、業務とITとの橋渡しを行っていくことが重要です。

このような、経営・業務・ITの融合による企業価値の最大化を目指すことを「IT経営」と定義します。

IT経営について

IT経営ポータルには、IT経営についてとして、以下の5項目が記載されています。

・7つの機能と20の行動指針

・IT経営力指標と4つのステージ

・IT経営協議会とIT経営憲章

・IT経営ロードマップ

・各種報告書

・IT経営ロードマップ

【IT経営ロードマップとは】

IT経営憲章に基づき、企業がIT経営を実際に推進するにあたっての取り組みを、IT経営における先進企業の事例を踏まえて、以下の2点として整理したものです。

平成20年6月に初版が発行され、平成22年3月に改定版が発行されています。

1. IT経営の実践に向けた取組

2. マネジメント上の課題

【IT経営ロードマップの詳細】

・IT経営推進の前提条件

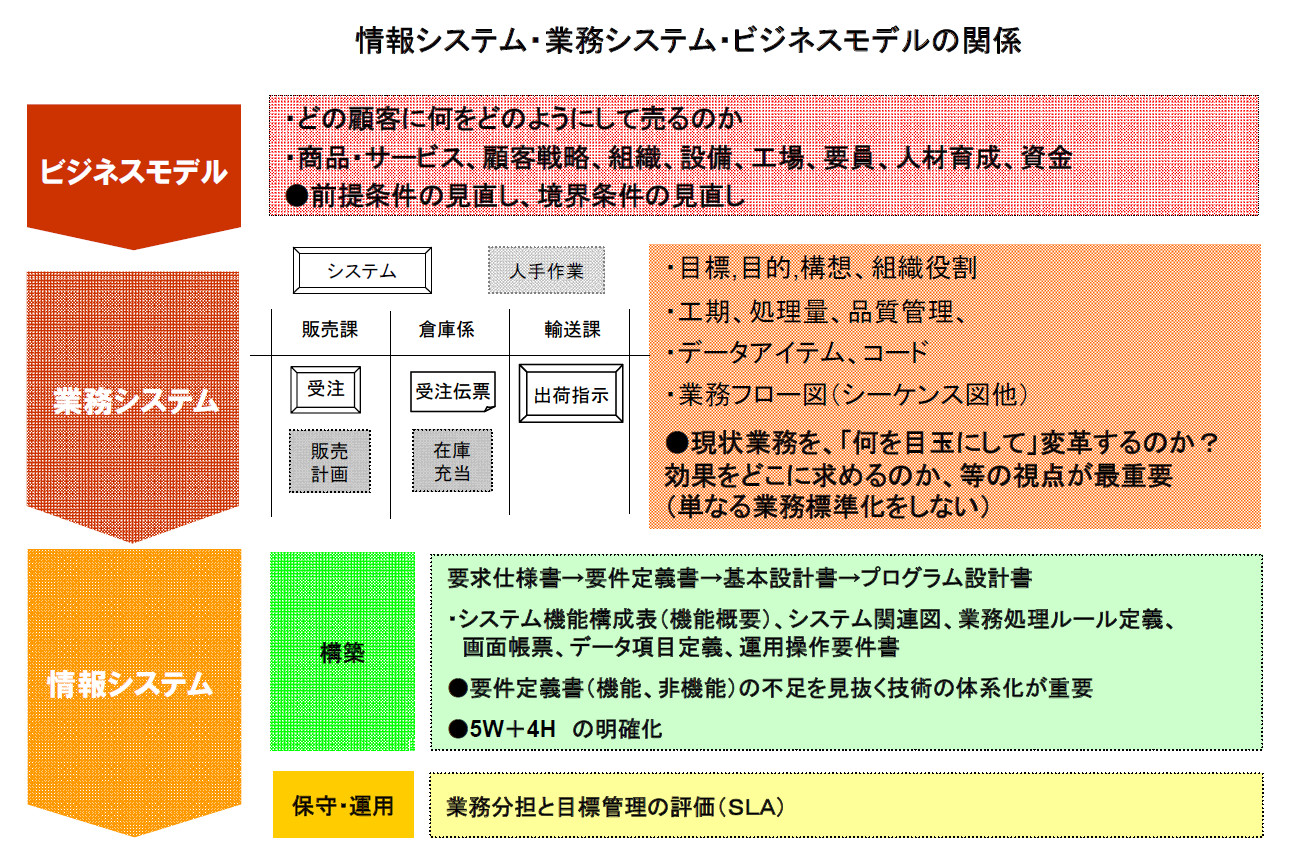

◇情報システム・業務システム・ビジネスモデルの関係

企業が環境の変化に合わせて競争力を維持するためには、まず、ビジネスモデルを変えることが必要となるとして、以下の図が示されています。

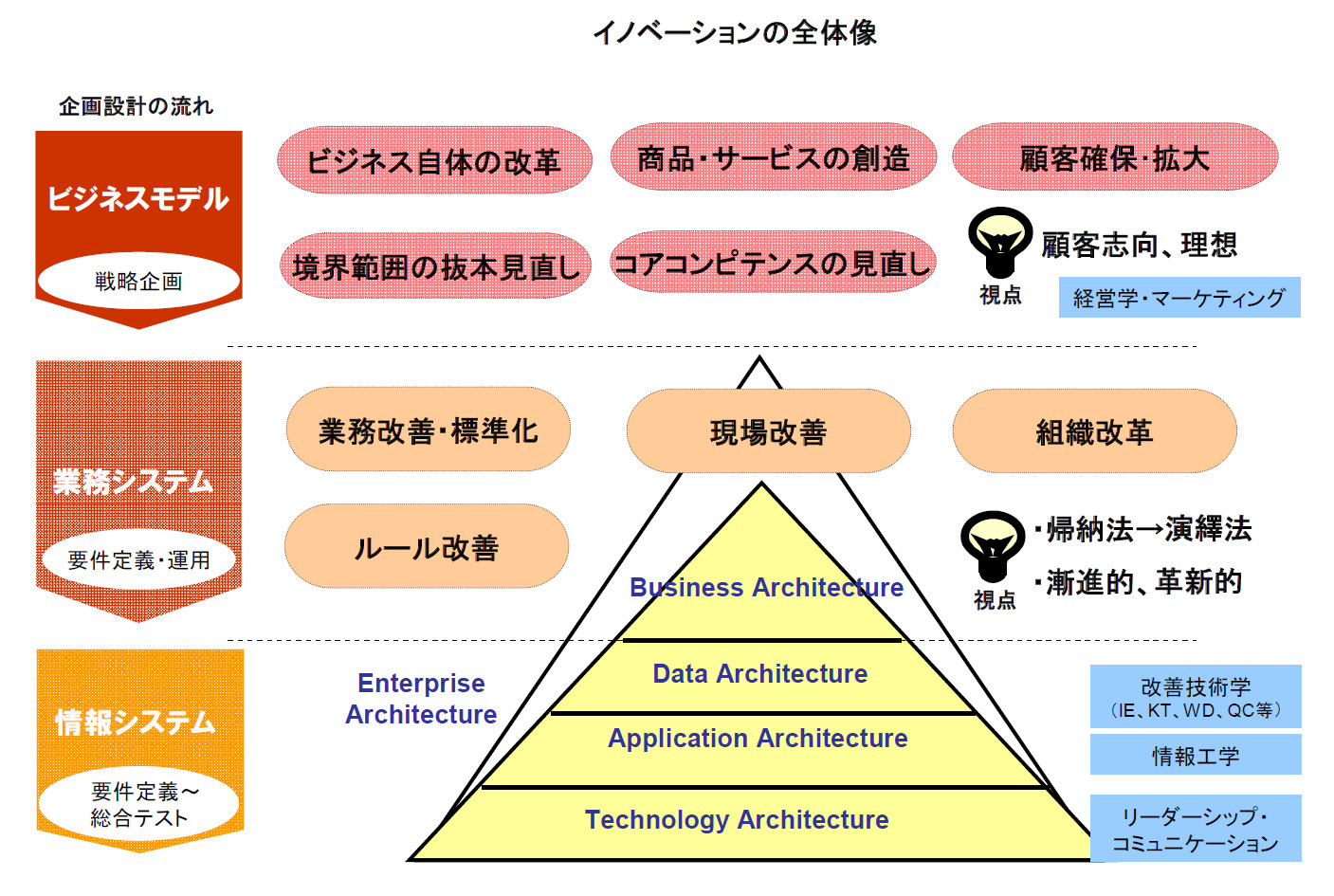

続けて、企業の問題は多種多様であり、システムを作る、あるいは活用する以外にも多くの解決方法がある。

数多くの問題解決方法のうち、ほんの一部がシステム化である。

まさに「システム化以前にやることがたくさんある」のが現代の企業経営である。

こう説明があって以下の図(イノベーションの全体像)が、示されています。

この文章を読むと、システム化と言う言葉を、まだITや機械化と言う意味に近く使用している様に感じます。

システム化は、ステークホルダーに対する企業価値を創出する仕組みを作ると考えれば、図に書かれている全てを含むと考えるのが、IT経営なのではないでしょうか?

◇ビジネスモデルの写像としての情報システム

ここでは、以下の様な説明となっています。

IT経営を行う上でビジネスモデルを考えた場合に重要なのは、IT経営を支える為の情報システムが、「ビジネスモデル」の写像として機能しているかどうかである。

企業に情報システムが導入され始めた際は、シンプルであったはずのものが、いつしか機能追加を繰り返すことで、自社のビジネスモデルを正しく反映できていないものになってしまっている場合が多い。

まずは、このことを良く理解し、情報システムが自社のビジネスを写し取るものであるという認識に立つ必要がある。

写像として表現する為には、まずは、自社のビジネスモデルを今一度、確認する必要性に迫られる。

自社または自社の経営は本当に自分達のビジネスモデルをしっかりと把握し切れているのかを、再度見直す必要がある。

その上で、IT経営に取組むべきである。

この説明を読むと、モデルを書く前に、どうやって自社のビジネスモデルを確認・把握すると言っているのかが解りません。

事業構造を正しく表すモデルなしに、自社のビジネスモデルを確認・把握する事は、出来ないと考えています。

◇IT経営における前提条件

ここでは、以下の2つの事例が書かれています。

(1)やる前にやることがある(製造業A社)

IT経営の推進活動を始める際には、その本質をよく見定めなければならない。

最も安易かつ効果が見込めないものの例として、「現状のシステムの保守期限が切れてしまいそうだ」または、「外部ベンダーの提案に従って赴くままに」というきっかけでスタートしてしまう事が少なくない。

しかしこれでは、そもそも何を目指して走るのかという目的がないと自ら公言してしまっているのに等しい。

まずは経営者自身がなぜ企業経営にITが必要なのか、ITを活用するという事は経営の状態をどのような状態に持っていくということなのかを理解しなければならない。

もし、その必要性や重要性を理解していないのであれば、まずは、そのインパクトが分かっているCIOもしくは情報システムの担当役員が経営者に説明をし、理解させ経営者自身が納得する所から始めなければ、IT経営をやみくもに推進したとしても効果が上がることは期待できない。

経営者、経営陣がITを活用した企業経営すなわちIT経営の意味を理解して企業としての意志を持ち、同時に、それを使いこなすために経営活動そのものを支えている現業の業務部門に働きかけ、意味のあるITシステムの形が見えてきたとき、はじめてIT経営におけるシステムの全体像が見えてくるのであり、経営・業務・ITが三位一体となって企業改革が進むのである。

どの立場から改革のスタートが切られても構わないが、最終的にはこの三位が同じ方向、おなじ目標を見据えて進まなければ、改革は上手く進まない。

(2)IT経営の前提としてのビジネスモデル(製造業B社)

ITシステムはビジネスの写像でなければならない。

かつては作業効率化だけをみていればよかった。

機能を闇雲に追加していった結果としてシステムがスパゲティ状になってしまっても、結果的にはビジネスモデルが陳腐化しなかった為、なんとか耐えることができた。

しかし、今は違う。

ここまで変化の要因が多い現状では、ITシステムはビジネスモデルを写し取らなければ機能しない。

それは外部環境の変化に追随するためにかなり頻繁にビジネスモデル自身を見直し変革していかなければならないからだ。

すなわち、IT経営において、とりわけIT経営のための情報システムとは、まずはビジネスモデル自身を良くみると言う事に他ならない。

戦略なきシステム投資では、上手くいかない事や、昔の効率化でなく環境変化への対応に変わったという事は理解できます。

しかし読んでいて、まだずいぶん昔の感覚かな~? と言う印象です。

この後に書かれている「見える化」「共有化」「柔軟化」の事例を見ても、旧来のやり方で相当苦労しているように思えます。

モデル論は見直されない昔のままで、それを無理やり重たいプロジェクトマネジメントで包んで、振り回す事で何とかしようとしている非効率的なやり方だと思います。

古く重たいやり方を無理やり振り回すプロジェクトマネジメントなしに、QCDを満たすスマートな方法で支援する事も、IT経営を実現するプロフェッショナルと言われている、私達ITコーディネータに課せられた重要な使命の1つです。

少し長くなりましたので、経済産業省IT経営ポータルの、IT経営ロードマップの説明の途中で、終了します。

次回もこのシーズからは、経済産業省IT経営ポータルの、IT経営ロードマップの続きを説明して行きます。

この続きは、次回以降に、ITコーディネータ資格の変遷や、ITコーディネータのバイブルと言われるプロセスガイドラインの内容についても紹介して行きます。

最後まで、お付き合いくださいまして、ありがとうございます。

次回以降も、本題のGEITの話題として、ITコーディネータを中心に、ISACAが認定している資格の最新版が明らかになった段階で、順次お伝えして行きます。

皆さまからの、ご意見・ご感想をお待ちしております。

この記事を、気に入ってくださった方は、クリックをしていただけると励みになります。

![]()

【資格】

・ITコーディネータ

・公認情報システム監査人

Certified Information Systems Auditor (CISA)

・公認情報セキュリティマネージャー

Certified Information Security Manager (CISM)

・公認ITガバナンス専門家

Certified in the Governance of Enterprise IT (CGEIT)

・Certified in Risk and Information Systems Control (CRISC)

■Facebook

https://www.facebook.com/kenichi.motomura.1/

■公式ブログ

https://blog.kazatsukuri.jp/

■Ameblo

https://ameblo.jp/motomuranet/

■Twitter

https://twitter.com/motomuranet/